院長ブログ

2025.05.04 | お知らせ

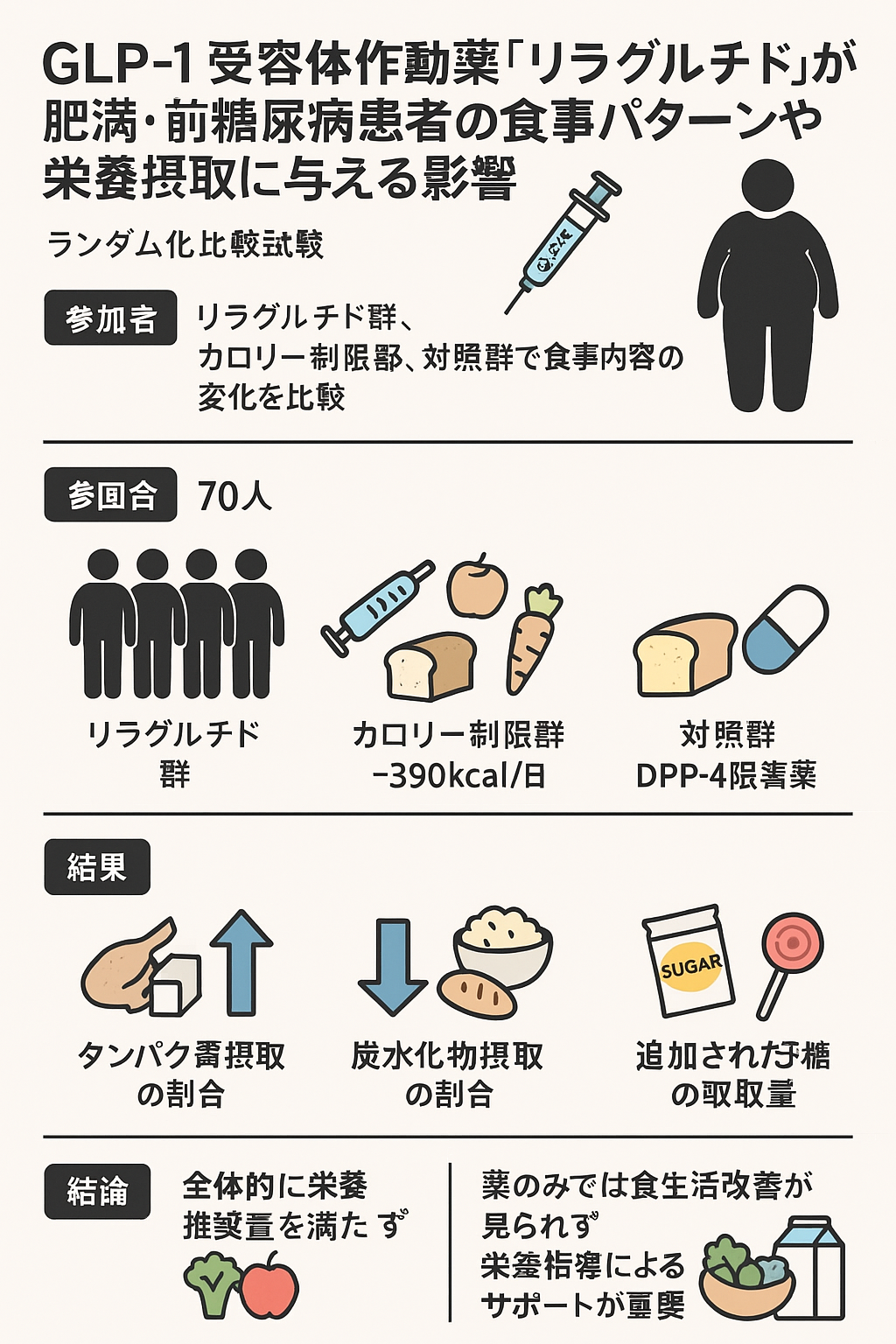

健康講座855 「リラグルチド(GLP-1受容体作動薬)が、肥満や前糖尿病の人の食生活や栄養のとり方にどんな影響を与えるのか?」

皆さんこんにちは。

今回は、「リラグルチド(GLP-1受容体作動薬)が、肥満や前糖尿病の人の食生活や栄養のとり方にどんな影響を与えるのか?」というテーマの論文をご紹介します。

この研究では、薬だけの治療と、栄養士さんによる食事のサポートを比べて、「どちらが食事内容を良くできるか?」ということを調べています。できるだけ難しい言葉を使わずに、わかりやすく説明していきますね。

研究の目的は?

リラグルチドという薬は、食欲を抑える作用があり、体重を減らすのに使われます。でも、「この薬を使うと、実際に食事の内容が良くなるの?」ということはあまりよくわかっていませんでした。

そこで今回は、

-

薬を使ったグループ

-

栄養士さんと一緒にカロリーを抑えたグループ

-

別の薬(DPP-4阻害薬)を使ったグループ

この3つのグループに分けて、どんなふうに食事が変わったかを比較しました。

どうやって調べたの?

参加したのは、肥満と前糖尿病のある大人70人です(7割が女性)。平均年齢は約49歳、平均BMI(体格指数)は39.5と、かなり太めの方々です。

この人たちを以下の3つのグループに分けました:

-

リラグルチドを毎日注射した人たち

-

栄養士さんのサポートで、毎日約390キロカロリー分の食事を減らした人たち

-

体重には影響の少ない、糖尿病の飲み薬(シタグリプチン)を飲んだ人たち

全員に、治療前と治療後で「1日分の食事の記録」を取ってもらい、それを分析しました。

どんなことがわかったの?

食べるもののバランスに変化が

-

たんぱく質をとる割合が増えたのは、カロリー制限グループが一番多かったです。

-

炭水化物(ごはんやパン、麺など)の割合は、カロリー制限グループが一番減りました。

-

砂糖(とくにお菓子やジュースに含まれる「追加された砂糖」)の量も、カロリー制限グループが一番減っていました。

これらは統計的にも意味のある変化でした。

ビタミンやミネラルには変化がなかった

-

どのグループでも、カルシウムや鉄、ビタミンなどの細かい栄養素に大きな違いは見られませんでした。

食生活の“質”はどうだった?

食生活のバランスを評価する「Healthy Eating Index(健康的な食事指数)」という点数を使ってチェックしました。

-

全体の点数は3つのグループであまり変わりませんでした。

-

ただ、「砂糖を減らせているか?」という項目は、カロリー制限グループがいちばん良くなっていました。

それでもまだ足りない栄養が…

どのグループも共通して、

-

果物

-

野菜

-

牛乳やヨーグルトなどの乳製品

は、あまり摂れていませんでした。つまり、全体的な食事の質はまだまだ改善の余地があるという結果です。

この研究から何が言えるの?

薬だけでは食生活はあまり変わらない。

リラグルチドという薬は、たしかに食欲を抑えて体重を減らすのに役立ちます。でも、「バランスよく食べる」ようになるわけではないんです。

特に、お菓子やジュースに含まれる「余計な砂糖」を減らすことや、たんぱく質をしっかりとることは、薬だけでは難しいようです。

一方で、栄養士さんのサポートを受けながら食事を見直したグループは、実際に砂糖の摂取が減り、たんぱく質も増えていました。こうした変化は、体重のコントロールや血糖の改善にもつながります。

なぜ「栄養指導」が大事なの?

薬は「満腹感を出す」とか「食欲を減らす」といったサポートはしてくれますが、何をどれだけ食べるかは自分で選ぶ必要があります。

そこで大事になるのが、「どうすれば体にいい食事になるか?」を教えてくれる栄養士さんの存在です。

今回の研究でも、栄養士のサポートを受けた人たちのほうが、より健康的な食事内容に近づいていたことがわかりました。

今後に向けて

この研究は14週間(約3か月)という短い期間でしたが、将来的にはもっと長い期間で、

-

リラグルチドを続けて使った場合に食生活がどう変わるのか?

-

栄養士のサポートが続いた場合、どれだけ維持できるのか?

なども調べていく必要があります。

まとめ

-

リラグルチドは体重を減らすのに効果的ですが、食事の中身までは自動的に改善されません。

-

食生活を良くするには、薬だけでなく「人のサポート」、特に栄養士さんの関わりが大事です。

-

全体的に、まだまだ野菜や果物、乳製品などの摂取が足りていない現状も見えてきました。

-

今後は、薬と栄養指導をどう組み合わせていくかがポイントになりそうです。